(四家子镇办公新区人民广场一侧的人工蓄水景观 张国锋 摄影)

1969年入冬时,全国的形势是“备战备荒”。那一年我13岁。

就在那时,我告别了大连优越的都市生活,跟随父母所在的112医疗队奔赴昭乌达盟,从此开始了长达10年的农村生活。

12月21日,天气格外寒冷,我们乘坐的火车到达辽宁西部城市朝阳,再统一换成解放牌汽车向大黑山的北部叫做昭乌达盟敖汉旗四家子的地方进发。车子在石渣铺成的路面上行驶,大风裹着碎雪在车轮下翻滚,田野里一片白茫茫的,少年的我还很懵懂,对外界的一切充满着好奇,憧憬着到这个原隶属于内蒙古的牛羊成群的大草原上,骑马驰骋的景象。可现实却不是这样的,从海滨大连一下子来到了一个偏僻的山沟,思想出现了巨大的落差。

塞上风情

车队缓慢穿过老虎山的崎岖盘山道,到处是黄土沟壑,目的地就是敖汉旗四家子公社,这里哪儿是大草原呀?分明是贫困的落后山区。这里到处是半圆房顶的土坯房子,男女老少都穿一黑色棉衣棉裤,天寒地冻没有农活,墙根下就是他们打发时光的地方,两只手插在袖筒里,头顶着老狗皮帽子,抽着旱烟,晒着太阳,用怯生的眼光打量着路人。

我们这支被命名为112的医疗队连家属一起也有200多人,初来乍到一无所有,只能分散安置在老乡家里,医院暂时落脚在当地的学校教室里。我们家被分配在王营子屯一个姓孟的老乡家里,他家里已经有7个女孩,大女儿10多岁,小女儿还在吃奶,老孟就梦想要个儿子,结果生了一大群女孩。家里穷的只有一口水缸,和一对破旧的歪歪斜斜的柜子,一口铁锅,一个风箱,日子过得很贫困,两口子却总是乐呵呵的。没事的时候,一个拉铉,一个唱平戏。我们家住在东屋,没有门,找张毛毯子钉在门框上算作门。平时我们家里开饭,孟家的孩子们都纷纷围拢过来,都大眼小眼的看着我们吃饭。见此情景,我母亲总要分一些给孩子们吃。

1970年2月4日是大年三十,是我们在那里度过的第一个春节。当地过年的主食就是大黄米年糕,还有酸溜溜的粘豆包。腊月里家家都要到碾房推碾子磨大黄米,黏米面刚扫净拿走,饥饿的狗狗就跳上来舔舐碾盘。

(直通朝阳的省道210公路与铁路高架桥交叉,公路左侧尽头山下就是四家子河西屯 张国锋 摄影)

我受父亲影响爱画画,也真有用武之地。那时批林批孔,学校就让我画各种漫画,学校有大批判专栏,在学校门口外沿公路旁设置,在校园内沿操场也安置一排。我用墨汁调色,同学们都说我画得形象逼真,引得大家捧腹大笑。老乡发现了我的特长,正月闲暇时,村头一老乡求我给画一幅画,我给他画了一张猛虎下山图,他把画挂在家里,十分得意。正赶上他家里的儿媳妇生产,结果孩子生下来就死了,人家就怪罪所画的这个老虎不吉利,是画中的老虎把孩子吃了,一气之下就把这张画扔进灶坑里给烧了,真是白白浪费了我的三天心血,还引起一场风波。当地接生子孩时,找接生婆,在炕头垫上干土,也谈不上消毒,用灶坑的草木灰止血就行了。可见,那些在这种环境下接生的孩子成活已是很万幸了。他们平时家里来了客人不用脱鞋就上炕,掀开炕席就吐痰。医疗队的阿姨叔叔们看在眼里,急在心上,都企盼着简易医院快点建好,尽快改变这里落后的卫生面貌。

白手起家

医疗队刚到那里,真是房无一间地无一垄,一切都要白手起家。医院和家属院的上百间房子所用的石头都是在远处大山上采下来的,职工们扶钎抡锤,打眼放炮,手搬肩扛,再用马车运到建房工地。经常看见这些医生护士们的肩膀和手被磨破了而毫无怨言,他们的座右铭是“一不怕苦,二不怕死”。甚至我们这些家属孩子们也一起上阵帮助运土造地。一双双用来诊脉打针的手磨出了老茧,一双双拿惯柳叶刀的手磨出了血泡。经过一年艰苦奋斗,终于完成了医院基本建设,两年后医疗队职工们也住进了自己的家属院,医疗队的初衷是建一所三线战备医院,后来没有战事了,医护人员们都成了科班的赤脚医生。

医院建成后,老乡们从四面八方纷至沓来,一时间,大院里挤满了毛驴和马车,人来人往车水马龙,好不热闹。我的父辈们还经常组织医疗小分队身背药箱爬山趟河,走村串户,为老乡治愈了无数的疑难杂症,挽救了多少垂危的生命。乡亲们都口口相传:“咱这里来了大连神医!”医疗队一个个救死扶伤感人的故事传遍方圆百里。这不仅靠的是精湛的医术,还有一个勤俭创业的好传统。

我的父亲刘明贤(1921—2000年),是医疗队的会计兼物资保管,他所管理的资金账目和物资账目一清二楚,平时工作认真守则,是名副其实的红管家。有一位采购员超标买了一双劳保鞋,我父亲严肃地劝其退了回去。父亲发放木螺丝或铁钉都是按个数发放,从不整盒或成袋发放,肥皂都是把大块切成二分之一发放,有些易耗品或工具都是交旧换新。由于坚持原则,物资管理的紧,为此得罪了不少人。公家的东西父亲从不私用,哪怕是一支圆珠笔,一张稿纸也是如此。我父亲写就一手好毛笔字,算盘基本功很老练,这些优良品德,深深影响着我的成长。

我的母亲孙书臻(1927—2021年),是一名多面手的护士,门诊、病房、接产、急救样样都干过,哪里需要哪里去,从不计较个人得失,脏活累活干在前。母亲还有一手熟练的针灸技术,在乡村就派上了大用场,一根银针帮助老乡解决了不少的疑难杂症。记得她给马架子村的一个聋哑小孩针灸,居然让孩子神奇般地恢复了听力,被村里传成佳话。牛夕河村的一个老乡颈椎病折磨了多年,经过一个疗程行针,妙手回春能够慢慢的下地干活了。母亲作为医疗队队员还要经常下乡,因地制宜,送医送药,帮助老乡解除皮肤脓肿和癞疮等症,紧急情况下还要在产妇家里接生孩子。她经常在老乡家里边针灸边讲解卫生知识,破除迷信,如何改变不良生活习俗等。

1974年随着形势的变化,112医疗队随即改名为赤峰卫生学校附属医院,成了教学实习基地。那年开始接纳一批批的卫校学生和赤脚医生前来临床实习,112医疗队这些经验丰富的老大夫老护士们言传身教,帮助当地培养了不少的医护人才。

我们身在艰苦的农村,与当地的老乡们很快打成一片,结下了深厚的友谊。向老乡们学习干庄稼活,挖野菜,刨茬子,盘炕、砌炉灶、渍酸菜。那段日子,农村生活虽然清苦单调,可也很自然和谐。

中医传奇

医疗队的中医何宏邦在当地家喻户晓,我曾经跟随他到四家子南大城采过药,在山上他边采药边和我讲解植物的药性和中药常识,讲述中医阴阳五行关系,病症的虚实表现,我被他的深奥的中医建树所打动。他还讲述年轻的时候从拉药匣子,包药包开始做起的,师从名医孙子安学医的经历,听了非常感动。当年在医疗队他的临床诊断医术达到了神奇的阶段。

贝子府公社有一姓赵的农户,三代单传,结婚三年妻子未能生育,风水先生说他家的房子后面没有靠山,风水不好。跳大神的说他家得罪了胎神,于是他就按照神汉的指点在家里三六九烧香,甚至还跑到朝阳的佑顺寺庙里祈求送子娘娘显灵送子。一番折腾妻子的肚子还是没有动静。绝望和沮丧时刻听说大连来的医疗队有一位叫何宏邦的老中医在妇科方面很有名气,于是半夜三更启程赶到医疗队,何医生给开了20副中药,经过两个疗程,不到两个月就有了喜,后来真生了个大胖小子,全家人喜极而泣。听村里人说,他家还把何大夫的名字写在牌位上,把他认作是送子的活菩萨,顶香膜拜。

记得在叶柏寿有一位崔姓老人总是胃痛胃胀,曾经去过朝阳医院看病,花了不少钱吃了很多药也没治好。农民手头拮据,没钱去更远的大城市治病,结果还是经过何宏邦大夫把脉确诊为胆汁反流胃炎,经过辨证施治,对症下药,几元钱的正胆汤就把病治好了。何大夫的正胆汤一时名声大噪。另外,何大夫在治疗地方病“裤裆风”也很有两下子,他的中药方子至今还在当地传承。

何宏邦(1919—1996年)下乡到四家子前就是中医科主任,回到大连后被大连大学聘为中医教授、大连中医协会副会长,中医职称评委会、人大代表等职。何大夫是我们112医疗队的一张名片,他对中医中药精益求精,是我们晚辈学习的楷模。

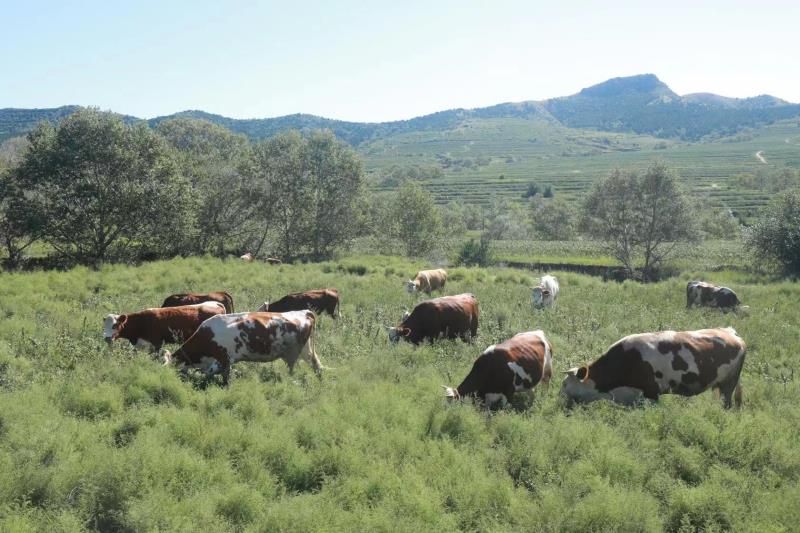

(四家子如今有了“风吹草低见牛羊” 的景象 张国锋 摄影)

在敖汉旗北部山区的古鲁板蒿公社和长胜公社,春秋两季鼠害成灾,鼠疫肆虐。因感染鼠疫到112医疗队救治的患者络绎不绝,同时交叉感染的危机也在向他们袭来。于是,医疗队的白衣天使们带领当地农牧民在疫区打响了灭鼠战役。这种老鼠学名叫田鼠,老百姓都叫它大眼贼,它不太怕人,看见你来了,还能站起来手搭眼罩,故意气你。田鼠的繁殖力极强,它们身上的跳蚤通过叮咬人传播鼠疫病毒,人患了鼠疫就打寒战高烧,呕吐头疼,而且人传染人极快。每年医疗队都要轮流到鼠疫易发地区灭鼠,那里遍地密密麻麻的鼠洞,他们采取鼠洞放烟炮熏,下钢丝夹子,下毒饵的办法灭鼠。在荒野草甸子上,还要时刻警惕与狐狸和狼群相遇。同时,还要冒着被感染的危险,为鼠疫患者就地退烧治病。由于措施得力,很好的控制了疫情的蔓延。

今非昔比

1979年春天,大连的这支112医疗队在昭乌达盟艰苦奋斗了十年,随着形势的变化,又重新返回了大连。回想当年依依惜别四家子的场景历历在目。

2019年4月20日,我有幸重返敖汉旗四家子参加了同学联谊会。借此机会又走访了四家子我熟悉的大街小巷。这里是我成长10年的第二故乡,淳朴的乡亲,美丽的山水,无尽的青纱帐,还是那么亲切。如今四家子医疗队旧址部分变成了养鸡场,家属院部分颓废,部分有当地人入住。四家子镇经过这些年改革开放早已发生了翻天覆地的变化,一条柏油路横贯东西,道路两边农机站、种子化肥店、饲料兽医、生活超市、敖汉特产小米店、宽带网吧、手机店、宾馆饭店、婚纱影楼样样不缺,人们出行交通 相当便利,到朝阳穿过大青山“庙岭”隧道不用半个点就到了。当年的盘山公路早已成为历史的记忆,四家子还有一条贯穿南北的大道,两侧都是乡镇企业、贸易公司商行、银行学校以及各色艺术特长班等等,而且都是二、三层的楼房,镇中心还有一个宽阔的文化休闲娱乐的人民广场。抚今追昔,怎能忘记当年四家子这条街冷清的只有一个供销社、一个大车店、一个钉马掌的铁厂。汽车行驶过往尘土飞扬,房前栓毛驴,满街溜达猪,我还记得刚进入四家子的那一条河,人们都是脚踩石头小心翼翼的过,一但遇上洪水就不通了,如今却已经架起了一座现代化的拱形桥,据说是我的同班同桌同学叫于仪老板施工建造的。镇上的居民都住上了城市一样暖气楼房,小区更是绿树成荫,草青花香,让我有恍如隔世的感觉。

时光流逝,岁月如梭。如今我们离开当年的昭乌达盟已有43年了。当年医疗队老一辈们也相继离开了我们,但是他们的光辉业绩,却给我们留下美好的回忆,他们的艰苦奋斗、忠于祖国,忠于人民的医疗业绩,为历史留下一座丰碑,值得永远铭记。

(作者:刘同伟,1956年出生,1969年随父母到昭乌达盟敖汉旗,1970—1972年四家子完小读书,1973—1975年四家子中学读书,1976—1979年金厂沟梁金矿工会专职组织宣传委员,1980—1982年大连橡胶工业公司劳资科副主任科员,1983—1986年大连交通大学电大企业管理专业本科学历,1987年中共党员,1987—退休,大连化工局中北集团经济师、处长、经理、物流协会会长。)

于2022年11月6日