大家都记得在20世纪60年代末,70年代初,为响应党和国家备战的战略部署,敖汉旗四家子的老虎山河西岸、小元宝山脚下的东洼,突然拔地而起一片砖瓦结构的房子,从空中鸟瞰这片建筑,一道走廊式瓦房南北纵向串连着几排高大的房子,形成一个大大的“非”字形。在最前面的高门脸上面,鲜红的十字又大又非常醒目。那个时代的人们都清楚地记得,“112”医疗队是这个医疗机构的名称。

迎来新同学

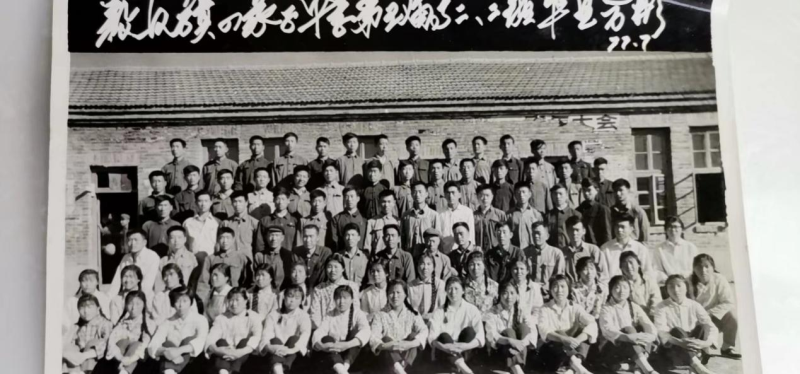

在当时,笔者是一名中学生,1969年进入四家子中学读初中,我们属于“文化大革命”后期“复课闹革命”的一批学生,基本上能够坐在教室里像模像样的上课了,在学校前面的小元宝山上,都能听见校园里朗朗的读书声。这年12月,从黄渤海之滨启程的112战备医疗队的全体医务人员携带家属来到昭乌达盟的敖汉旗四家子公社。在医院土建工程还没竣工的情况下,四家子中学在校园倒出最好的房舍,借给医疗队作为临时医院,开展诊疗工作。四家子中学也迎来一大批来自大连的新生,当时四家子中学有“文革”期间初中毕业,刚刚升入高中的一个高中班,也是学校的第一届高中。接下来就是我们这批初中学生,三个班。医疗队的子女便根据他们在大连的学业随即插入高中或初中。这年放寒假之前,我们就迎来一批来自大连的新同学,开始了共同的中学时光。

跟随者医疗队的医务人员而来的有一批各级各类学校的教师,小学教师都进入四家子完小,中学教师都被安排在四家子中学。这些来自黄渤海明珠大连的老师陪伴着我们走过初中、高中四年的中学生涯。每每回忆起来,老师们音容笑貌仍然清晰的浮现在眼前。

正直严肃的刘书记

中学党支部书记刘洪昌,工人出身,整天戴一顶前进帽,当时也属于工人阶级特有的标配。中上等身材,五官端正,两眼有神,他习惯全神贯注的观察事情。说话嗓门洪亮,浑厚的男中音很有磁性,明显的大连口音使学生们很愿意听他讲话。每天上班之前他就到学校,背着手在校园前前后后转一圈,发现什么问题及时解决。有一次我好奇的问:“刘书记,您怎么天天都来的这么早?”他笑笑说:“早早来校园转转,心里踏实。”

记得有一次学校发生一个学生罢餐风波,事情的起因是学校食堂把晚饭做得非常糟糕,玉米面发糕不但没有发开,而且没蒸熟,米饭全是生米芯,大锅熬疙瘩白,非常咸,很难吃。而学校后勤的人员却在小餐厅喝酒小聚,看到这一幕,学生们炸锅了,大多数内伙生都选择了罢餐,很多学生上街进入供销社的小馆。对于当时家庭条件都不好的大多数学生来说,下饭馆是一件很艰难的抉择。学校食堂的管理员和炊事员呆呆地站在餐厅的打饭口,应付着仅有的几名在食堂吃饭的学生。学生们从街里回到学校,没有上晚自习,大家一窝蜂地拥到校长办公室,当时校长贾瑞宗在旗里开会,人们就找书记。因为是晚上,刘洪昌书记还没有来到学校。大家就站在书记办公室室外,大多数学生被各班的老师劝阻回教室,还有一些同学仍然在办公室走廊等候。

刘书记按照平常的习惯,晚饭后来到了学校,他一进校门就听到这件事情,马上打开书记室的门,把几个同学迎进办公室,听完同学们反映的问题后,他马上果断的说:“同学们都回去上晚自习,这个问题我来处理。”他连夜组织学校相关领导开展调查,查明事情真相,对于学校后勤管理人员进行严肃批评教育,责令后勤办主任作出检讨。第二天的全校大会上向全校师生进行通报,他严肃地说:“家长把学生送到学校,我们就要对每一个学生的学习、生活负起全面责任,今后绝不允许再发生此类问题!”同学们对于刘书记的讲话报以热烈掌声。

1977年恢复高考,我那年虽然已经在公社广播站工作,也参加了考试。考试成绩出来后开始体检,112医疗队是负责体检的医院,我被查出“肝大”,主管医生在体检表上签上“不合格”的意见。回到单位一筹莫展,人们劝我说可以去中学找找刘书记,他一定会帮助你。我就抱着试一试的心理,跑到中学找到刘书记,跟他说了情况,他二话不说,拿起电话就给112医疗队主管体检的医生打了电话,问了问情况后,他坚持要求给我重新体检,最后医院同意了,我当时就返回医院按照规程对于有问题的项目进行了一次复检。尽管后来由于家里的情况,没有能实现大学梦,但是刘校长这种热情为学生服务的情操深深地印在我的内心深处。

音乐老师于茂庆

在112医疗队没有进入四家子之前,当时四家子中学的音乐课没有专职老师,都是由爱好音乐的老师兼任。1970年春季开学,于茂庆老师成为学校专职音乐教师。这是一位慈祥和善的老师,他对同学们说话,从来都是以商量的口吻,从不大声训斥每一个学生。他的音乐水平很高,乐器、作曲、填词都很擅长,我对于音乐是门外汉,五音不全。听当时大连的同学们讲,于老师在大连的时候就比较出名。你看他在给我们上音乐课的时候,在黑板上熟练地画出五线谱,抑扬顿挫的教唱歌曲,对于学生们就是一种美的享受。

那时正是全国学唱京剧样板戏,四家子公社要在中学前面的戏台广场举办“四家子公社学唱革命样板戏汇报演出”,中学也有演出任务,并且出演的节目有5个。我参加的是二重唱《沙家浜》选段,这是于老师的一种创新编排,前面郭指导员、沙奶奶按照剧情演唱“军民鱼水情”那一段,“同志们杀敌挂了花,沙家浜就是你们的家”。后面是小合唱团,根据剧情合唱,有些唱词实行二重唱的唱法,既烘托了现场气氛,又能使更多的人参与到演唱中来。在排练时,于老师既是导演,又是曲调编排,还是指挥,我们在学校大会议室,利用早晚时间认真排练。汇报演出那天,我们这个节目产生了轰动,旗文化馆的观摩老师说:“把样板戏选段用二重唱的形式排演,这本身就是一种创新。”

1974年7月,我们高中毕业后,就走上了工作岗位,再也没有听到于老师的歌声。

包老师教我们学语文

包相全老师是我们的语文老师,他平时不苟言笑,一贯很严肃,说话慢声慢语。一到课堂上,包老师便展露出他的语言天赋,讲起文学课绘声绘色,能把学生的学习热情调动起来。记得学习《曹刿论战》这篇文言文的时候,许多语句非常生硬难懂。包老师便把文言文句式翻译成通俗易懂的大众语言给我们讲解,比如“肉食者谋之,又何间焉?”他在教材的译文基础上,把它变成“自有那些当官的去谋划,你何必多管呢?”还有“肉食者鄙,未能远谋。”他翻译成“那些当官的目光短浅,看不到战争的发展前景。”这样通俗的讲解,使本来生涩的古文,变成容易接受。在讲到“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭”这段话时,他除了把讲义上的文字翻译讲出来,还补充了一个知识点,他说:“古代两军打仗,有一个常规,闻鼓则进,听金则退。就是听到战鼓咚咚响,必须拼命向前杀敌。一听到铛铛铛的铜锣声,必须收兵回营。曹刿说一鼓作气,就是必须鼓舞士气一战成功,如果三番两次就离失败不远了。”经他这么一讲,同学们对于这篇古文的理解程度都加深了,现在一看到这篇古文脑海里还浮现出包老师站在讲台上绘声绘色讲课的情景。

1973年,为了适应“开门办学”的政治要求,高中学生都走出校门,到农村去,到生产第一线去。我们九年一班集体开到南大城大队的碱草沟,在那里和贫下中农一起抬土垫沟道。我们文学组还承担着撰写碱草沟村史的任务,虽然在学校学习了怎么写作文,但是一接触到写一个村庄的历史,就有些蒙圈了。我们几个人心里都没有谱,包老师就把我们召集到一起,给我们专门讲怎样写村史,他说既要用到学过的写作知识,又不能被课堂知识束缚住,必须要带着感情去写,用朴素的语言,记述真实的历史。

我们几个人按照学校和南大城大队一起确定的村史提纲,从采访村子里的老人们开始,积累素材,谋篇布局。当我们把第一稿写出来请包老师审阅时,他看的非常认真,用红笔在稿纸上面圈圈点点,做了的许多修改。他对我们说:“这个稿子不能算合格的村史,一看就是学生写的作文,你们用了许多描写的语句,还有一些四六句子,这不行,得下功夫改。”就这样,在他的指导下,我们文学组几个人,先后六次修改,终于写出一篇比较合格的《碱草沟的村史》,在全校“开门办学成果交流大会”上,我代表文学组宣读了这篇近六千字的村史,得到了充分肯定。可惜的是,当时我们的作品被学校存档,后来就不知道弄到哪里去了。

班主任老师胡廷明

胡廷明老师是一个大个,修长的身材,五官匀称,堪称是一位帅哥。两道剑眉,使面部表情显得很严肃。他当班主任从不随便训学生,一旦谁犯错落在他手里,那一通摆事实,讲道理能把你说的泪流满面。但是对于全班学生他是爱护有加,经常到我们的宿舍看我们的生活情况。一天,家住南大城大队的袁金成同学,在宿舍里吃从家里带来的凉饼子,被胡老师看见了,他问袁金成:“你怎么不到食堂去吃?”袁金成说:“我干粮饼子就咸菜疙瘩,将就一下就行了。”胡老师知道这个学生的家庭情况,就从衣袋里拿出已经换好的食堂餐券,递给他:“这是我为你换好的,拿着。不能吃凉饭,会生病的。”袁金成推辞不掉,眼含热泪接在手里。过了许多年后,我有一次下乡见到袁金成,他还无不感念地说:“胡老师当年给了我7元多钱的餐券,我永远都不会忘。”

在开门办学时,我们文学组在南大城写碱草沟的村史,最初我们只用南大城大队提供的白纸在上面起草。修改几遍后,还打算在白纸上誊抄。胡老师知道情况后,找到我:“梁久学,你们怎么没有稿纸?”我说:“我们一直都是在白纸上面写,卷面也不整洁。”他说:“写这么大的材料,没有稿纸怎么行,我马上给你们解决。”第二天,胡老师拿着厚厚两沓标准稿纸,上面印着“大连市人民医院专用”。原来这是胡老师晚上去112医疗队办公室专门为我们要来稿纸,我们几个人非常受感动,在稿纸上认真抄写、修改、润色,最后定稿。是胡老师帮我们圆满完成任务,这些深深地刻印在我的脑海里。

时光如白驹过隙,一晃我们这些当年的青年学生已经过了花甲之岁。当年的岁月有些事情也只能回忆起片片段段,但是只要一想起那些值得回忆的时光,就会心潮澎湃,但愿我的忆述,能够起到抛砖引玉的作用。

(作者:梁久学,曾于20世纪70年代初就读于四家子中学,现退休)